創造保育

ソウゾウプロジェクト

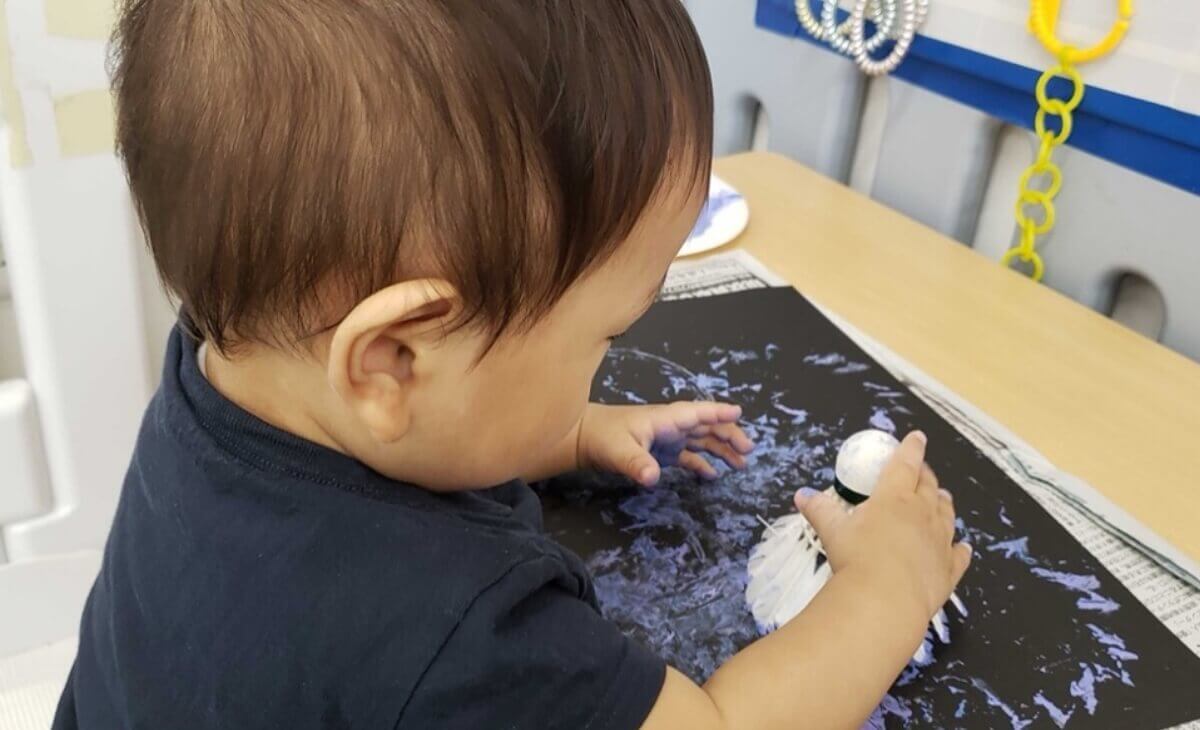

アート

はひふへ鬼ランド with

マキコムズ

自由に楽しく想像力と創造力を育てたい。こどもの持つ可能性を伸ばすプロジェクトとして開催したのが「アートユニット マキコムズ」とのコラボレーション。マキコムズは、日常の何気ないコトやモノから発想して、巨大なモノ、長いモノ、楽しいコト、面白いコトをワークショップにするアートユニット。今回は、親子で一緒に、子どもたちは自由に、みんなで「鬼退治」をしました。

- マキコムズとは

- マスダマキコとカワサキマキによるアートユニット「マキコムズ」。 日常の何気ないことやモノから発想して、巨大な物、長い物、楽しい事、面白い事などを参加型の造形ワークショップに展開。 大人も子どももマキ込んだり、マキ込まれたりしながら、周りの人々と作っていくのが得意。本気になって、ばかばかしいことほど真剣に、手で感じ、作ることをワークショップでは大切にしているアートユニットである。

スポーツ

バドミントンの

シャトルで遊ぼう!

子どもたちにとってまだあまり馴染みのないバドミントンのシャトルを使った「創造」プロジェクトです。金城学院大学 西村教授を招聘し、子どもたちに「未知」のものを与え、その想像力と創造力の可能性について研究。はひふへ保育園が目指す、これからの保育の可能性を引き出すプロジェクト。馴染みのないモノを使うことで、子どもたちはどんなは発想・創造をするのかを、スポーツという枠に囚われず楽しむ企画です。子どもたちは既成概念に囚われることなく、シャトルを思い思いに使い、指先から全身に至るまで動かしていました。

人間科学部現代子ども教育学科 教授

西村美佳教授

子どもたちの未来を大学とともに

創造する協働事業ソウゾウプロジェクト

金城学院大学

人間科学部現代子ども教育学科 教授

西村美佳教授

今回はソウゾウプロジェクトとして、金城学院大学 西村教授を招聘。子どもたちに「未知」のものを与え、その想像力と創造力の可能性について研究。はひふへ保育園が目指す、これからの保育の大きな礎になりました。

未知なるものが促す力が

ありました

Q:今回のソウゾウプロジェクトの概要とその経緯を教えてください。

今回の研究目的は、「未知の素材にであうとき、2歳頃の子どもはどんな遊びを考え出すのかを探る」です。今回の「未知の素材」はバドミントンのシャトル。

はひふへ保育園から、「バドミントンのシャトルが大量にあるので、これを今後の保育に活かせないか」というお話をいただいたことがきっかけです。

Q:その発想がとてもユニークですね。どのようなアプローチで子どもたちと取り組んだのでしょうか?

まず、1歳から2歳の子どもたちが、大量のシャトルに囲ま

れたらどんな反応をするのか、どんな遊びを考え出すのかを探ることにしました。それらの行動を通じ、子どもたちの純粋な反応から今後の保育に活かせるものがあるか学んでみようということになりました。

Q:具体的にどのような研究を行い、子どもたちはどのような反応を見せたのでしょうか?

今回の研究では、保育室のフロアに50個以上のバドミントンのシャトルを置き、2歳児の子どもたちの反応を観察しました。

Q:今回のソウゾウプロジェクトの概要とその経緯を教えてください。

今回の研究目的は、「未知の素材にであうとき、2歳頃の子どもはどんな遊びを考え出すのかを探る」です。今回の「未知の素材」はバドミントンのシャトル。

はひふへ保育園から、「バドミントンのシャトルが大量にあるので、これを今後の保育に活かせないか」というお話をいただいたことがきっかけです。

Q:その発想がとてもユニークですね。どのようなアプローチで子どもたちと取り組んだのでしょうか?

まず、1歳から2歳の子どもたちが、大量のシャトルに囲まれたらどんな反応をするのか、どんな遊びを考え出すのかを探ることにしました。それらの行動を通じ、子どもたちの純粋な反応から今後の保育に活かせるものがあるか学んでみようということになりました。

Q:具体的にどのような研究を行い、子どもたちはどのような反応を見せたのでしょうか?

今回の研究では、保育室のフロアに50個以上のバドミントンのシャトルを置き、2歳児の子どもたちの反応を観察しました。

子どもの可能性を

親が一緒に楽しむこと

Q:2歳児の子どもたちが未知の素材に出会う瞬間ですね。どのような結果が得られたのでしょうか?

まず、子どもたちはそれぞれ好きな方法で遊び始めました。最初に出た言葉は「アイス!」。手に取ったり、足で触ったり、大量のシャトルの上に座ってみたりと、さまざまな行動が見られました。中には、シャトルをトラックのおもちゃで押しのけながら走らせたり、積み重ねて遊ぶ子どももいました。それぞれが好きな遊び方を見つけ、自由に楽しんでいる姿が印象的でした。

その後、運動遊びが始まりました。ある男の子がシャトルを手に取り「エイッ」と投げ始めたのです。他の子どもたちもそれを真似し、シャトルを投げる遊びが広がりました。保育者がシャトルを「ポーン」と投げてみせると、それを見て上手に真似する子どもたちもいて、保育者から「すごい!」と声をかけられるたびに、笑顔で応えていました。

さらに、保育士さんが段ボールで作った羽子板を出してくると、子どもたちは興味津々でした。羽子板を手に取って眺めたり振ったりして楽しんだ後、保育者がシャトルを投げると、羽子板に当たる瞬間に「すごーい!」「上手!!」と歓声が上がり、子どもたちは満足げな表情を見せました。この遊びはしばらく続きました。

動的な遊びだけでなく、シャトルをきれいに並べる遊びも見られました。ある男の子は、シャトルをフロアに一直線に並べていき、その様子を保育者が「きれいに並べてるね」「長いね」と声をかけながら見守っていました。

このように、保育者が子どもたちの「楽しさ」を共感しながらサポートする姿勢がとても重要であることが分かりました。

Q:2歳児の子どもたちが未知の素材に出会う瞬間ですね。どのような結果が得られたのでしょうか?

まず、子どもたちはそれぞれ好きな方法で遊び始めました。最初に出た言葉は「アイス!」。手に取ったり、足で触ったり、大量のシャトルの上に座ってみたりと、さまざまな行動が見られました。中には、シャトルをトラックのおもちゃで押しのけながら走らせたり、積み重ねて遊ぶ子どももいました。それぞれが好きな遊び方を見つけ、自由に楽しんでいる姿が印象的でした。

その後、運動遊びが始まりました。ある男の子がシャトルを手に取り「エイッ」と投げ始めたのです。他の子どもたちもそれを真似し、シャトルを投げる遊びが広がりました。保育者がシャトルを「ポーン」と投げてみせると、それを見て上手に真似する子どもたちもいて、保育者から「すごい!」と声をかけられるたびに、笑顔で応えていました。

さらに、保育士さんが段ボールで作った羽子板を出してくると、子どもたちは興味津々でした。羽子板を手に取って眺めたり振ったりして楽しんだ後、保育者がシャトルを投げると、羽子板に当たる瞬間に「すごーい!」「上手!!」と歓声が上がり、子どもたちは満足げな表情を見せました。この遊びはしばらく続きました。

動的な遊びだけでなく、シャトルをきれいに並べる遊びも見られました。ある男の子は、シャトルをフロアに一直線に並べていき、その様子を保育者が「きれいに並べてるね」「長いね」と声をかけながら見守っていました。

このように、保育者が子どもたちの「楽しさ」を共感しながらサポートする姿勢がとても重要であることが分かりました。

新しい保育につながる4つの成果

Q:この研究からどのような成果が得られたのでしょうか?

大きく分けて、4つの成果が見えてきました。

(1) 2歳児が創り出す遊びにアンテナを張り、尊重することの大切さ

今回は2時間弱という短い時間でしたが、「たくさんのシャトル」を前にして、子どもたちは、多種多様な遊びを自分から始めました。「シャトルと言えばバドミントン」、「バドミントンと言えば運動」とついつい大人は固定観念に囚われがちですが、子どもたちは良い意味でそれを「逸脱」してくれます。それは、「子ども用」に作られたり、準備されたおもちゃで「遊ばれる」のではなく、素材を使って「自分で遊ぶ」力を十分に持っているということです。

(2) 2歳児も道具を使った遊びが楽しめる

さらに、2歳児でも、適切な大人(保育士)の介入があれば、道具を使って「物を打つ」という運動遊びが楽しめるということがわかりました。一般的に2歳児は、道具を使って「物を打つ」より、直接手でボールを転がしたりキャッチしたり、足で蹴ったりして遊ぶことが多いものです。道具を使って「物を打つ」、という運動は、目と脳と手、さらに全身の各部位が互いに協調し合って可能になる運動で、運動能力の中でも特に「協応性」と言われる力の発達と密接に関連しています。

「協応性」は、3歳以後から目に見えて発達していく力なのですが、今回の観察では、このような運動を3歳児未満

から時々取り入れることで、子どもの運動能力の発達のスタートダッシュに良い影響が出る可能性も示唆されました。

(3) 保育士のタイミングよい関わりの重要性

何か新しいことを見つけて、やって見せたときに、タイミングよく大人(保育士)が応答することは、幼児期の子どもの心や力を育てる上で大変重要です。今回の観察でも、保育士さんたちが、子どもたちの遊びの変化や、新しいことに挑戦しようとしている姿を敏感にキャッチし、その都度温かく明るい言葉をかけていました。

また、シャトルを投げることに慣れてきた頃に、タイミングよく、羽子板が準備されました。2歳児はまだ1つのことに長く集中することは難しいことが多いですが、このように1つの遊びにある程度区切りがつくタイミングで、それまでの遊びがさらに発展するような働きかけがあると、子どもは次のステップに踏み出していくチャンスを得ることができます。

(4) 広い園庭がない保育環境や家庭での運動遊びの可能性

シャトルを使った羽子板遊びなどは、室内でも十分に楽しめる遊びでした。園庭で遊べないとき、ご家庭でも公園に連れていけないときなどでも、今回のような羽根つき遊びであれば、室内でも親子で楽しむことができます。

公園でサッカーができなくても、おうちで羽子板遊びをすれば、十分に親子ともに体も心も躍動できます。園での遊びを通じて、手軽にどこででもできる体を動かす遊びのバリエーションが広がるといいなと思いました。

Q:この研究からどのような成果が得られたのでしょうか?

大きく分けて、4つの成果が見えてきました。

(1) 2歳児が創り出す遊びにアンテナを張り、尊重することの大切さ

今回は2時間弱という短い時間でしたが、「たくさんのシャトル」を前にして、子どもたちは、多種多様な遊びを自分から始めました。「シャトルと言えばバドミントン」、「バドミントンと言えば運動」とついつい大人は固定観念に囚われがちですが、子どもたちは良い意味でそれを「逸脱」してくれます。それは、「子ども用」に作られたり、準備されたおもちゃで「遊ばれる」のではなく、素材を使って「自分で遊ぶ」力を十分に持っているということです。

(2) 2歳児も道具を使った遊びが楽しめる

さらに、2歳児でも、適切な大人(保育士)の介入があれば、道具を使って「物を打つ」という運動遊びが楽しめるということがわかりました。一般的に2歳児は、道具を使って「物を打つ」より、直接手でボールを転がしたりキャッチしたり、足で蹴ったりして遊ぶことが多いものです。道具を使って「物を打つ」、という運動は、目と脳と手、さらに全身の各部位が互いに協調し合って可能になる運動で、運動能力の中でも特に「協応性」と言われる力の発達と密接に関連しています。

「協応性」は、3歳以後から目に見えて発達していく力なのですが、今回の観察では、このような運動を3歳児未満から時々取り入れることで、子どもの運動能力の発達のスタートダッシュに良い影響が出る可能性も示唆されました。

(3) 保育士のタイミングよい関わりの重要性

何か新しいことを見つけて、やって見せたときに、タイミングよく大人(保育士)が応答することは、幼児期の子どもの心や力を育てる上で大変重要です。今回の観察でも、保育士さんたちが、子どもたちの遊びの変化や、新しいことに挑戦しようとしている姿を敏感にキャッチし、その都度温かく明るい言葉をかけていました。

また、シャトルを投げることに慣れてきた頃に、タイミングよく、羽子板が準備されました。2歳児はまだ1つのことに長く集中することは難しいことが多いですが、このように1つの遊びにある程度区切りがつくタイミングで、それまでの遊びがさらに発展するような働きかけがあると、子どもは次のステップに踏み出していくチャンスを得ることができます。

(4) 広い園庭がない保育環境や家庭での運動遊びの可能性

シャトルを使った羽子板遊びなどは、室内でも十分に楽しめる遊びでした。園庭で遊べないとき、ご家庭でも公園に連れていけないときなどでも、今回のような羽根つき遊びであれば、室内でも親子で楽しむことができます。

公園でサッカーができなくても、おうちで羽子板遊びをすれば、十分に親子ともに体も心も躍動できます。園での遊びを通じて、手軽にどこででもできる体を動かす遊びのバリエーションが広がるといいなと思いました。

その子らしさを引き出す、本物に触れさせること好きを見つける環境づくり

Q:幼児教育において、最も重要なことは何だとお考えですか?

幼児教育で最も大切なのは、その子らしさの土台を作ることです。これを実現するためのポイントが3つあります。

1つのポイントは、「本物」に触れることです。子どもは「本物」が大好きです。「本物」に触れる中で、特に自分が心惹かれる「本物」が何かをつかむ機会をつくること。

2つ目のポイントは、子ども個々の「好きでたまらない」を見つけ、それを大切に育むことです。それはその子の持って生まれた素質でもあると思います。それが見つかるような保育環境が必要です。

3つ目は「本物」の良さを理解し、子ども個々の「好き」を敏感にキャッチできる大人(保育士)がいることです。

今回のはひふへ保育園のプロジェクトは、この3つのポイ

ントを意識した内容になっており、今後が楽しみだと思っています。

Q:今回の研究を踏まえ、今後についての目標や予定があればお教えください。

もう少し、長いスパンの中で、子どもたちのシャトル遊びの変化を継続的に観察してみたいです。

また、保護者の方々は、お子さんの「運動遊び」についてどのようなお考えや要望を持っておられるのかをお聞きする機会があれば良いと思いました。子どもの体を育てるという観点で、保育士と家庭が一丸となって、「その子らしい体の育て方」を考え合っていく機会になるのではないかと考えています。

Q:幼児教育において、最も重要なことは何だとお考えですか?

幼児教育で最も大切なのは、その子らしさの土台を作ることです。これを実現するためのポイントが3つあります。

1つのポイントは、「本物」に触れることです。子どもは「本物」が大好きです。「本物」に触れる中で、特に自分が心惹かれる「本物」が何かをつかむ機会をつくること。

2つ目のポイントは、子ども個々の「好きでたまらない」を見つけ、それを大切に育むことです。それはその子の持って生まれた素質でもあると思います。それが見つかるような保育環境が必要です。

3つ目は「本物」の良さを理解し、子ども個々の「好き」を敏感にキャッチできる大人(保育士)がいることです。

今回のはひふへ保育園のプロジェクトは、この3つのポイントを意識した内容になっており、今後が楽しみだと思っています。

Q:今回の研究を踏まえ、今後についての目標や予定があればお教えください。

もう少し、長いスパンの中で、子どもたちのシャトル遊びの変化を継続的に観察してみたいです。

また、保護者の方々は、お子さんの「運動遊び」についてどのようなお考えや要望を持っておられるのかをお聞きする機会があれば良いと思いました。子どもの体を育てるという観点で、保育士と家庭が一丸となって、「その子らしい体の育て方」を考え合っていく機会になるのではないかと考えています。

人間科学部

現代子ども教育学科 教授

西村美佳教授

- 経歴:奈良女子大学大学院人間文化研究科複合領域科学専攻修了(博士:学術)

- 専門領域:幼児から児童期の子どもの遊びを研究。専門は体育学・保育学・子ども文化

- 金城学院大学ホームページ:https://www.kinjo-u.ac.jp/ja/

閉じる

農業と自然

土まみれで畑遊び!

土の匂いや感触、収穫する嬉しさ、採れたて野菜のおいしさと、さまざまななものを得られるイベントとして「アグリプロジェクト」を実施予定。作物がどのような環境で、どのように育ち、食べ物として提供されるのか、農業体験を通じ「循環する食育」を行なっていきます。過去には、アグリプロジェクトの一環として、地域の大きな畑でさつまいもを収穫するイベントを実施。子どもの笑顔と共に、一緒に参加された保護者様からも好評を得たものとなりました。